人生需要有梦想,万一真的实现了呢?当生命与梦想相互刺绣,最卑微的丝线也能织就惊世的华章。这,正是属于每个平凡追梦者的《清明上河图》。——献给每个平凡追梦人!(全文2758字,感谢耐心阅读)

52岁绣娘绣出22米《清明上河图》

在大丰银河花园小区一间普通的阳台上,一根绣花针穿透素绢的轻响,竟谱写出当代最动人的生命史诗。52岁绣娘冯亚琴,以羸弱之躯托起8年光阴,用180万次针脚在22米长卷上重现《清明上河图》的盛世气象。这不是简单的十字绣作品,而是一个平凡灵魂与命运抗争的璀璨图腾!

冯亚琴是大丰大桥人,早年在大桥轧花厂上班,第一段婚姻并不幸福,女儿出生后,因为感情不和,她和丈夫离了婚。几年后,娘家人介绍,她和现在的丈夫朱存锁结婚。婚后,他们的儿子小丰出生。为了早点在大丰买房,冯亚琴拼命打工挣钱,大丰许多纺织厂里都有她挥洒的汗水,她一天工作十几个小时,凭着这股拼命三郎的精神,2007年10月,他们在银河花园买了一套房。

安顿下来的冯亚琴不再那么拼命,看别人照着图稿做十字绣,她立即喜欢上了。从此工作之余,她用十字绣打发时光,她能静下心做事,用两年时间刺绣了一幅立体《八骏图》,至今这幅作品仍悬挂在客厅里。

冯亚琴每个月吃的药有十几种。

奇怪的病情拖住了身体

2014年1月,41岁的冯亚琴送一年级的儿子去学校,没想到自己返回时突然浑身僵硬无法行走,最后丈夫叫了救护车才送到人民医院抢救,随即转到盐城一院、上海华山医院、江苏省中医院……医院给出的病名有许多,中医给出的病名是紫斑、眩晕症、脾肾气虚证;西医给出的病名是:椎基动脉供血不足、紫癜性肾炎、过敏性紫癜、甲状腺功能亢进性焦虑状态,以及由此引导起的心脏不好,但始终查不出确切的病因。

此后的四年,冯亚琴奔波在与病魔抗争的路上,到各大医院检查,治疗。

冯亚琴会熟练地操作省中医院的APP。

得到社会太多的帮助

治疗的四年,冯亚琴感受到太多的温暖:

2014年初去南京治病,从东台火车站上车时,候车室的检票员破例提前半个小时让她和丈夫进站,因为冯亚琴上台阶走不了,都是丈夫扶着她一个台阶一个台阶缓慢移下去的。到南京火车站,遇到两个年轻的解放军战士,他们看冯亚琴行走艰难,一个背着她,另一个扶着她,从南京下火车的台阶开始背,背到出站口门边的警卫室,特别远的路程,两名解放军战士背得满头大汗,一点不叫苦不喊累。

冯亚琴不知道要找哪个医院,一位南京出租车司机了解了冯亚琴情况,建议去省中医院看看,从而避免了病急乱投医。在省中医院住院期间,同病房的病友,一个96岁,一个78岁,每天带病行走6里路,她们见冯亚琴走不了路,都鼓励她坚持活动,并天天陪她出病房去医院公园康复。从刚开始腿只能抬高0.3米,到后来单腿能翘高1米6,刚开始走5米都费尽艰辛,到后来每天都坚持走1000多米。

住院期间,她依在病床上,拿出《流水生财》的十字绣打发时光,这是一幅漓江山水和黄山迎客松的组合,从2014年到2017年,她花了近四年时间,终将这幅十字绣完成,现在这幅作品装裱在客厅里。

8年时间绣出《清明上河图》

2017年后,冯亚琴的病情得到了缓解,冯亚琴可以长时间坐着。受前面两幅作品的鼓励,她不想把大把的时光浪费掉,想刺绣一幅超大作品留给后世,她想到了《清明上河图》。2017年2月中旬,她买来绣布、图稿、针线材料开始刺绣。舍不得买专业的绣架,她就用两张方凳子摆放绣布,人坐在中间靠椅上刺绣。2017年那个寒意料峭的清晨,冯亚琴穿起第一根丝线时,尚不知这将是她抵御人生苦厄的精神铠甲。此后每天上午做完家务后绣一个小时,然后为家人张罗午饭,下午从2点开始接着刺绣,一直到晚上8点左右收工,寒来暑往,从未间断。

她舍不得添置专业的设备,木椅太硬,她做了两个靠垫缓冲;她自制了保护手指的布顶针,让刺绣变得轻松。晚上感觉身体还行,便开灯继续坚持。身边人不理解,这要到猴年马月才能绣好?但冯亚琴不为所动:“闲着也是闲着,今年绣不完明年再继续绣,绣布的长度是固定的,而我的生命是不固定的。”

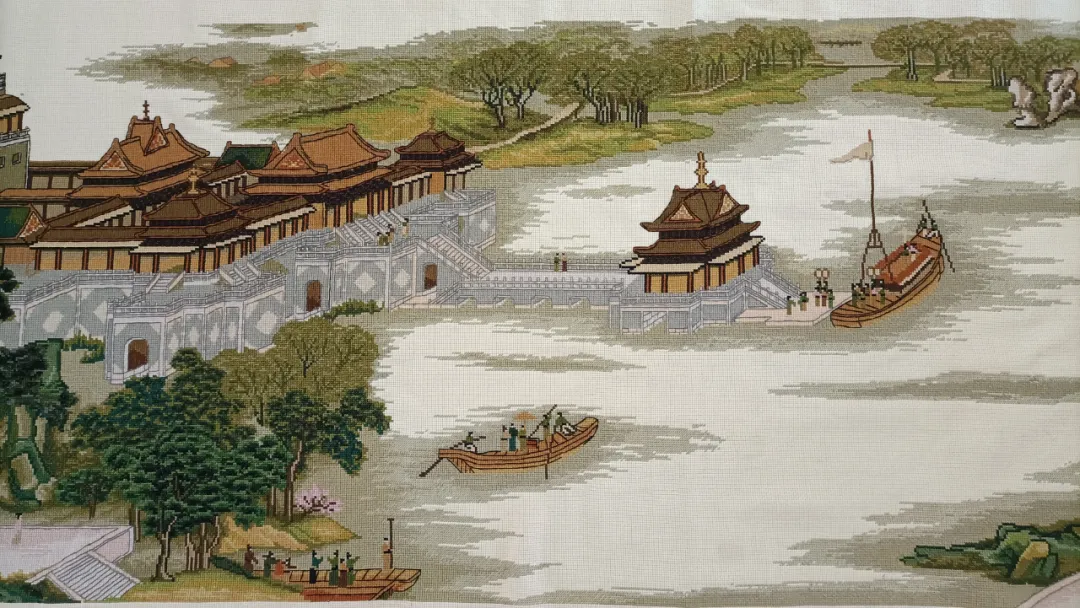

2025年3月20日,冯亚琴的最后一针完工,一幅宽0.7米、长22米的《清明上河图》完美呈现出来。历时8年零1个月,总计约180万针。

冯亚琴向大丰之声展示《清明上河图》。

十字绣《清明上河图》的震撼

大丰之声一言应邀来到冯亚琴家,细听这位绣娘讲述她过去的十几年与疾病抗争的经历,以及不甘命运摆布,坚持康复,并汇集所有空余时光,完成刺绣作品的传奇故事。

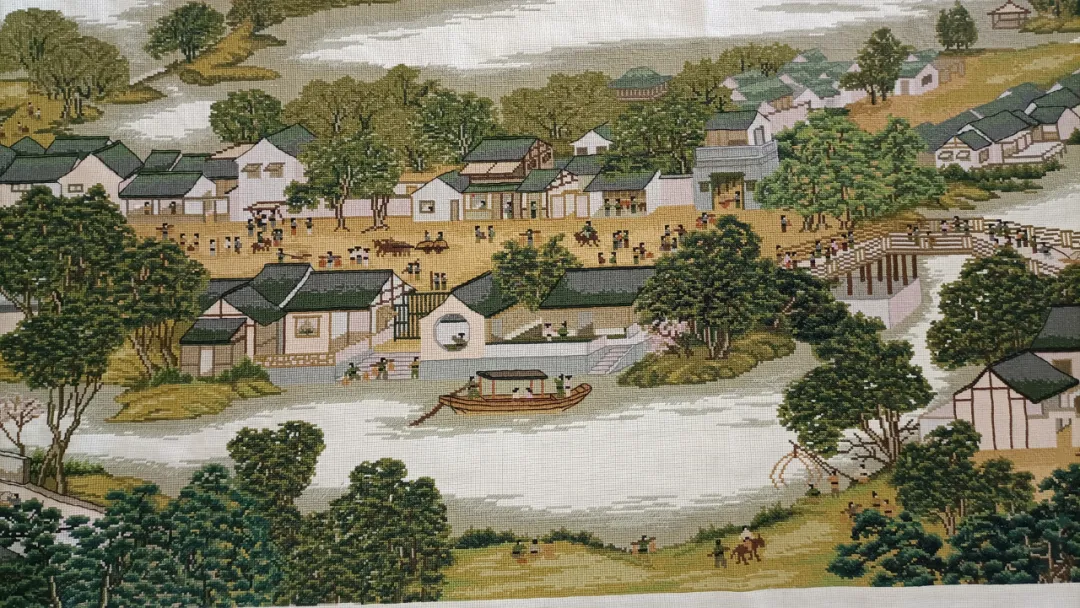

冯亚琴从包装精美的绣品箱内取出汇集她8年心血的《清明上河图》,当她向一言展开这宏篇巨制赞叹汴京烟云时,一言仿佛看到那八百余人物背后,藏着惊心动魄、绚丽多彩的生命叙事。那些针脚不仅是丝线与绢帛的对话,更是平凡人对抗命运碾压时,用坚韧绣就的生命锦书。时间对每个人都是公平的,有些人用它娱乐,有人将它挥霍,而冯亚琴把所有散落在时光褶皱里的碎片,最终都在锦绣长卷中熔铸成永恒。

冯亚琴将现代医学无法解释的顽疾,转化为绣布上精确到毫厘的针法,何尝不是创作者用生命温度点染的艺术魂魄?

愿意为巨制绣品寻找有缘人

在商业洪流冲刷传统手工艺的当下,冯亚琴这个普通家庭妇女的坚持更显珍贵。冯亚琴感慨:“刺绣的十几年,我沉淀了一颗浮躁的心,虽有一身病,找不到病的源头,但我手中的一根绣花针,却绣出了我无法想象的精神支柱!我坚信,人生只要有目标,就会有实现的一天!”

冯亚琴的人生经历了无数的黑暗,婚变、疾病、家庭的磕碰、精神上的折磨、康复训练……但她都从黑暗中走出。冯亚琴跟一言表示,如果遇到有缘人,她愿意将倾注8年心血的《清明上河图》十字绣品转让。

“过去这么多年家人为我付出太多,我希望能为家里人做些什么。”绣娘讲述她这样做的初衷:前些年,公公的房子年久失修,夫妇俩借钱为老人家在大桥桃园居康居工程买了一套房,至今一直是毛坯房,老人家还住在活动板房里。儿子今年20岁,正在读高三,但自己决定放弃高考,到社会上学习手艺,将来好早点撑起家庭。为给年迈的公公装修毛坯房,她将8年血汗凝结的杰作轻放天平。这种超越苦难的豁达,让汴京虹桥上的芸芸众生,都映照出现代市井的温暖光影。

专家们估算着30万的市场价值,却算不出180万针里浸透的晨昏血汗。当冯亚琴摩挲着长卷低语“愿遇知音”时,我们分明听见千年文化基因在当代平民身上的脉动。绣娘冯亚琴,这朵盐碱地上开出的艺术奇葩,早已为时代写下最铿锵的注解:当生命与梦想相互刺绣,最卑微的丝线也能织就惊世的华章。这,正是属于每个平凡追梦者的《清明上河图》!

因为常年治病,冯亚琴家里几乎没有像样的家电。

花四年时间在病床上刺绣的十字绣《流水生财 》。

资料图片:冯亚琴刺绣中。

冯亚琴刺绣《清明上河图》参考的画稿就有278页。

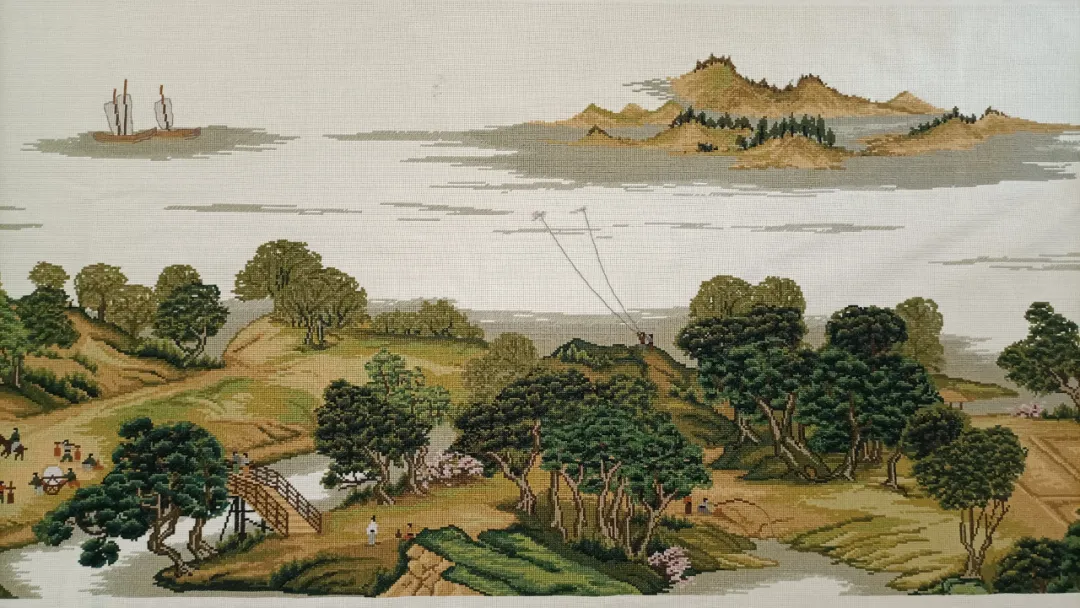

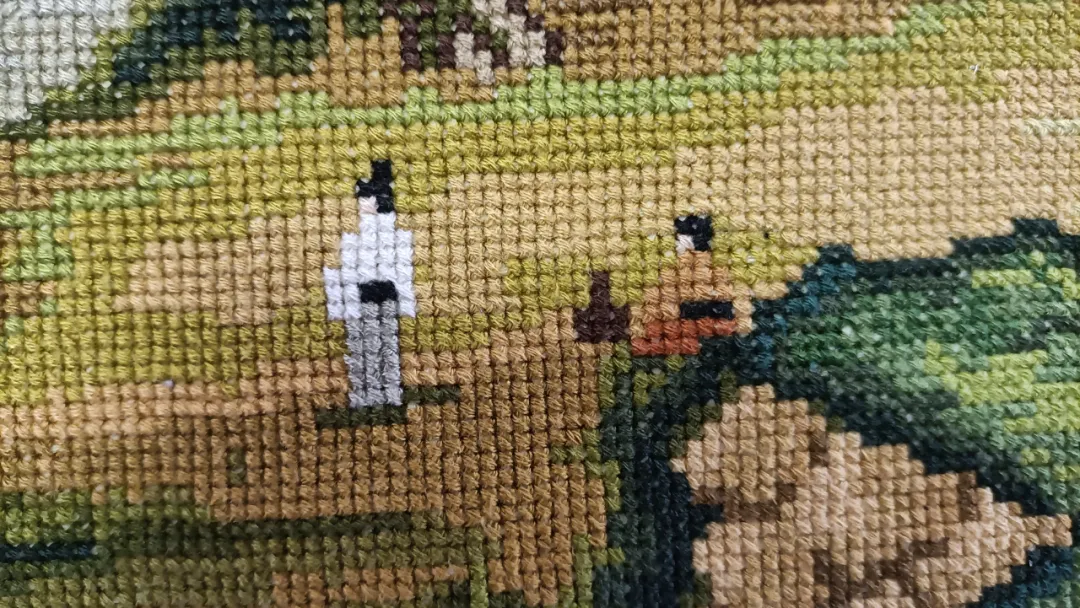

“放风筝”十字绣品局部放大效果。

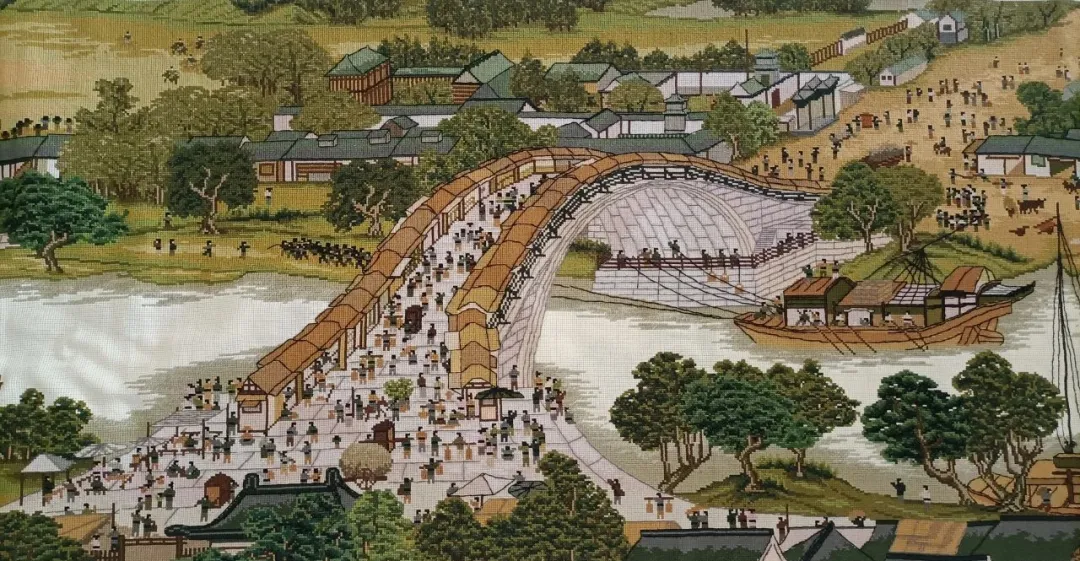

“过桥”局部放大效果。

网友评论