2005年8月5日,当《大丰之声》在互联网浪潮中悄然萌芽时,或许无人预见这个草根媒体将以怎样的姿态镌刻城市记忆。二十年风雨兼程,这个曾跌跌撞撞的民间平台,用文字丈量市井的温度,以镜头定格时代的褶皱,在记录与行动的交织中,谱写出属于普通人的命运交响曲。2011年5月,《大丰之声》创办大丰区义工联,带领一群正能量网友支持文明城市创建,帮助身边需要帮助的人,媒体因公益获得新生,而公益也借助媒体扩大了影响。

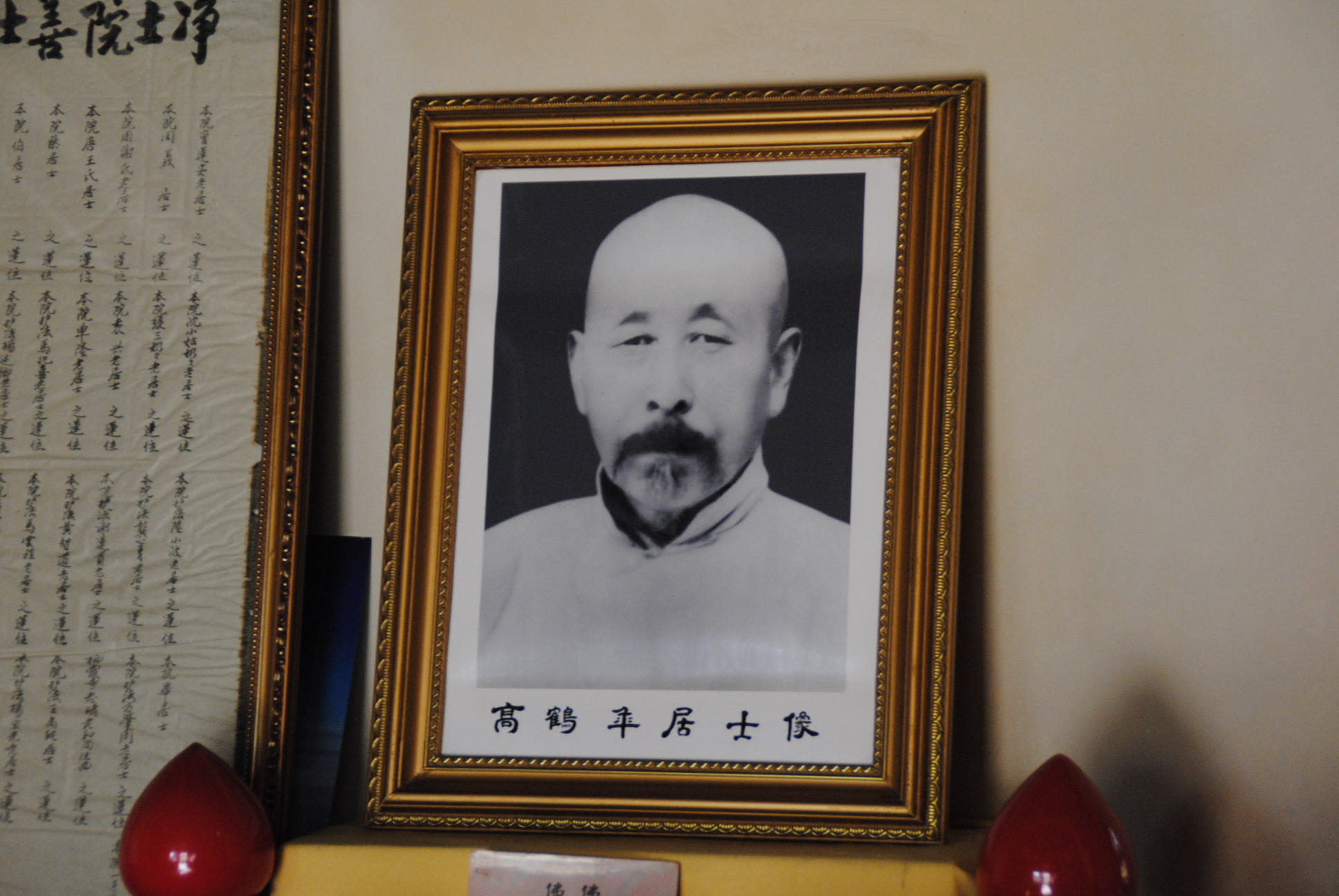

过去的20年,《大丰之声》关注了许多普通百姓:“抗美援朝伤残老兵”陈忠明、“草根好人”王汉路、“感恩女孩”葛文倩、杨娟杨霞姐妹、“美丽播音员妈妈”仲冠华、天安门阅兵战士王震、“不做上帝囚徒”的庄磊、“圆梦残儿”王锐、“癫痫喝好者”沈田广、“提前悬挂遗像”的孙日付、“诚信奶奶”单德凤、“敬业好司机”葛红权、一家三个精神病人的蒋安林、出轨撑家的奚亚云、“万家生佛”高鹤年、卧床二十多年的周庆兰、对高位截瘫丈夫不离不弃的陈红霞和陈俞希、“哑巴”刘根和、“缝纫机女孩”张羽馨、自幼脑瘫的董静娴(星星)、章光华、郑巍,照顾精神病女子12年的季自朋、抗美援朝老英雄丁师林、“酵素狂人”朱海兵、回归社会的麻风病康复者李元信、陈阿平、王俊,见义勇为的仇玉彩、外卖骑手吕慧芬、卡车司机沈海兵、长跑协会李翠芳,“励志姐”朱俊红、守护妻子17年的陈绕林、“鹿乡夜莺”程玲、无臂书法家王鹏、导演王俊荣、住在猪圈的张茂德、任劳任怨的朱荣兰、“烂好人”姚东林、残疾推拿师胡晓勇、常年支持公益的顾晓梅,八旬老木匠朱桂林,默默助学的许健、孝子智诚、援藏老师宗照林、大凉山支教的李雪老师、免费赠药的刘华鹏、大丰的“李子柒”陈雪莲、“当代保尔”张才荆、“独臂农民”朱建中……

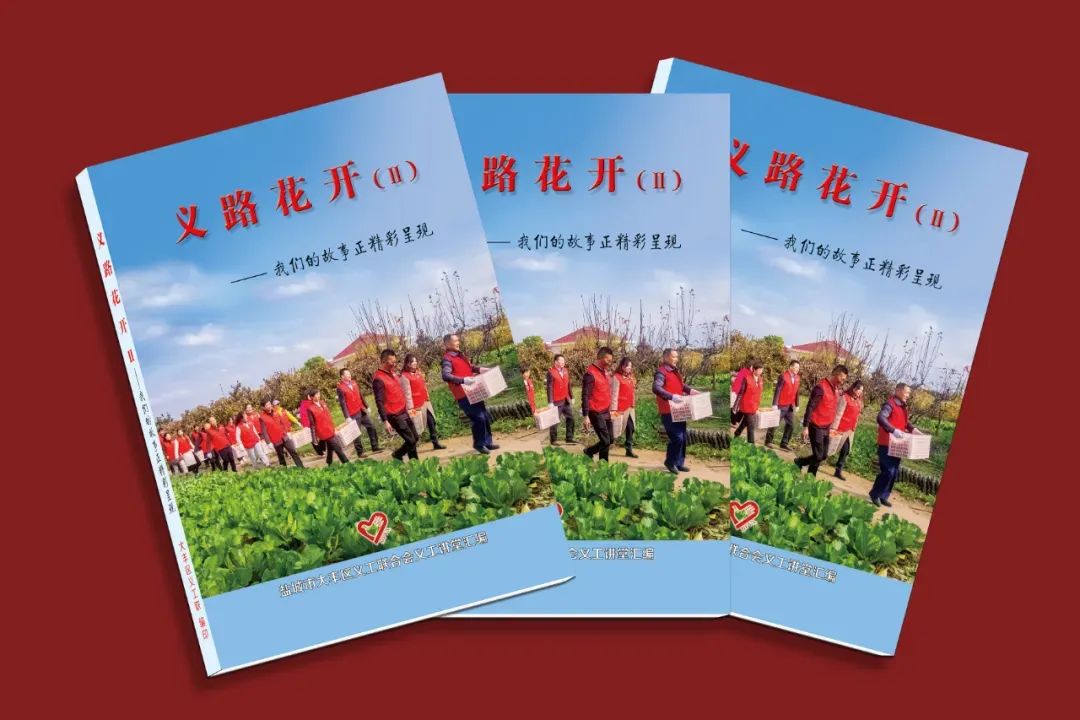

创建大丰区义工联后,《大丰之声》持续记录了“补爱行动”关注的二十多个没有爸妈疼爱的孩子们(罗玉云、季蓉蓉、季明宝、史雨瑶、顾大义、朱园园、陈莉君、冯靖、朱郑杰、殷振轩、秦维镁、吕丹丹、袁欣然、陈宇桐、顾元美、蔡瞿朱、朱峰、高俊、王紫妍、单周圆、练永文、蒋陈慧、骆心妍、卢梓轩等),“助残陪伴行动”关注的大丰第二人民医院住院精神病人和麻风残老康复院身体残疾特别严重的老人们,“搭把手行动”关注的重残家庭和失独家庭(龚爱军、朱洪兴、董顺芳、朱晓琳、管洪珠、陈玉君、刘蕾华、徐建霞、彭明明、秦桂珠、左锦平、朱锦平、沈文娟、陈拥军、宗金萍、张建林、阑尾手术成植物人的陈澄、咸刚、唐根利、金兰英、卢昌健),为留守老人提供免费午餐的“爱心素食馆”,帮助附条件不起诉涉罪未成年人的“‘未’爱启航”,“保护母亲河”,每周五晚的“义工讲堂”以及汇总义工心得的《义路花开》系列……

然世事如潮,媒体的航船终要直面凛冽的经济寒冬。当我们开始回访这二十年间的数百位记录对象,恍然惊觉那些尘封的报道早已化作时光琥珀:当年受助的女孩早已披上嫁衣,残疾推拿师在街角开起诊所,“酵素狂人”的农场仍坚持原生态种植,“缝纫机女孩”在结对义工的“补爱”下健康成长。还有很多人的故事,我们已渐渐淡忘,从今天开始,《大丰之声》、《大丰众声》逐步走近过去20年关注过的对象,回首曾经同行的岁月,记录这些平凡生命的沉浮起落,这恰是媒体存在最鲜活的注脚——每个被照亮的灵魂,都在续写着未完的救赎故事。

若终须谢幕,请将我们的告别化作城市记忆的种子。那些深夜里敲击的键盘,记录葛文倩、高鹤年、奚亚云、李元信、陈澄等被泪水沾湿的面纸,风雨中奔走的背影,病房里紧握的双手,都将沉淀为时代地壳中的精神化石。正如卯酉河畔的蒲公英,当公益的种子随风散落,总会在某个清晨绽放新芽。这或许正是民间媒体的终极宿命:用消亡证明存在,以寂灭延续永恒。

“也许我告别将不再回来,你是否理解?你是否明白?也许我倒下将不再起来,你是否还要永久的期待?也许我长眠再不能醒来,你是否相信我化作了山脉?”当《血染的风采》的旋律在告别时刻响起,我们看见20年积蓄的微光已融入城市血脉。那些被记录的悲欢,被传递的温暖,被唤醒的善意,终将在时光长河里凝结成文明的火种——这是《大丰之声》的墓志铭,更是城市精神的通行证。

网友评论