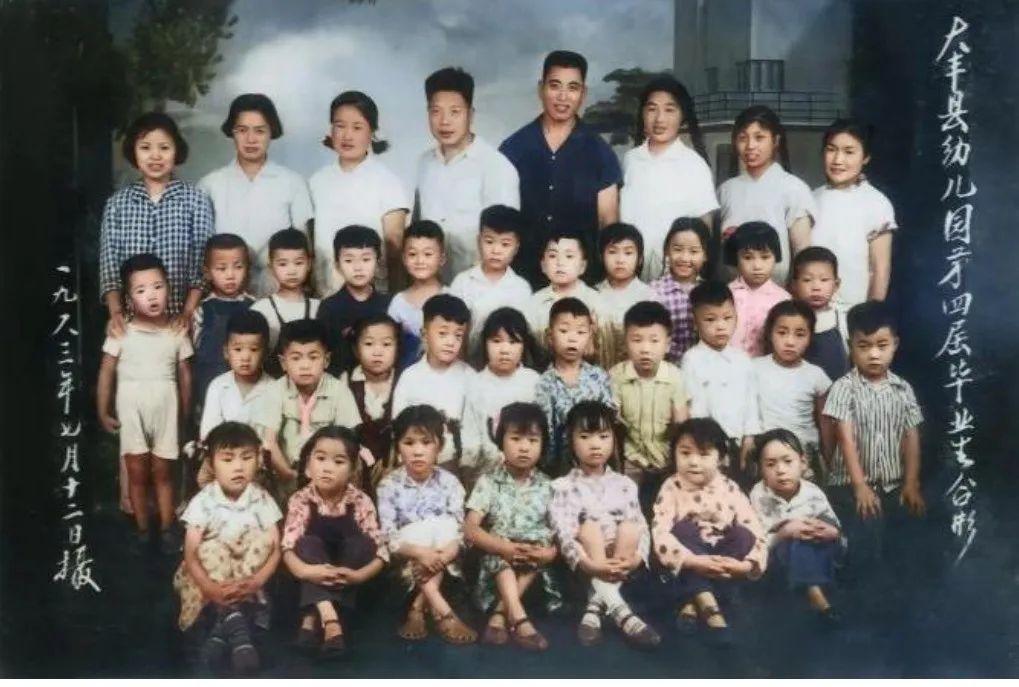

六十多年前我在大丰县县级机关幼儿园的同学廖原发给我一组幼儿园的老照片。在其中1963年第4届毕业生的合影照中,我一下子就辨认出了我的老邻居、小伙伴周众先和吴穗芳。对于吴穗芳,我们一帮小朋友从小到大都亲切地叫她的小名:阿萍,因此,她的大名反而不广为人知了。还有周国庆、葛建平、易超及金建新、金建国姐弟俩。他们都是我的同班同学。但是,照片中更多的人似曾相识,非常遗憾,我已经无法讲清楚他们的姓名了。我只记得同学中还有喻宙、樊一军等人。

接着,我拿起照片,从左到右一一仔细端详站在同学们后面的教职员工。首先映入我眼帘的是照片左侧(二)的那位戴着眼镜,梳着短发,亭亭玉立,眉宇间透着一股书卷气,洋溢着青春美丽气息的青年女性,那就是廖原的母亲、幼儿园的早期负责人、我们敬爱的王光机老师;照片右侧(三)的那位梳着两条大辫子、胖胖的脸庞的青年女教师则是我的班主任老师。我记得由她每天给我们上课、做游戏,并照料我们的生活,但她的姓名我已经记不清楚了;照片中间那位剪着平顶头,身材高大,相貌堂堂的中年男子,我一眼便认出他是幼儿园食堂的炊事员,每天中午由他负责给我们这些小同学盛饭、端菜,然后静静地坐在餐室前北侧的角落里,满脸慈爱地看着我们就餐,并不断地为我们上饭,盛菜、添汤,打扫小朋友们餐后的餐厅,但是,实在不好意思的是,他老人家的姓名我也想不起来了。后来,经过廖原的提示,我才想起了他们是夏瀚英老师和食堂的大师傅朱鸿贵,还有吴翠兰、王兰英老师、陈司务长等人。这些十分珍贵的老照片顿时勾起了我的无限思绪,当时的情景在眼前渐渐的变得清晰起来。

我是1961年春节以后去幼儿园的。记得那天去幼儿园报到的早上,虽然说,已经是春天了,但天气还是很冷的,天空阴沉沉的,刮着北风,一大早,我就起来了。那时我家住在“百货公司职工宿舍区”,宿舍区东侧第一排的樊婉勤、樊一平、樊一军姐弟仨兴冲冲地来到宿舍区西侧第三排东头的我家里,然后带着我一起去幼儿园报到。

幼儿园的一切对于我来说是那样的新奇。我如同“刘姥姥进了大观园”一样,一会儿骑木马,一会儿爬上滑滑梯;转眼间又被排在操场边上的小童车吸引了,急急忙忙跑过去,拉上一辆就骑上去。可是,可能因为车轴生锈了,再加上小腿无力,怎么也踩不动脚踏板,车子自然不能向前进。正当我满头是汗,十分着急的时候,一个胖乎乎的小男孩飞跑过来,站到我身后,双手搭在我的肩头上,推着我在操场上飞快地跑起来。就这样我骑了一圈又一圈,其实是他推着我跑了一圈又一圈。后来我才知道他叫:王丰,现在与我住在一个小区,我们还经常见面。有一次,我与他谈起这个故事,他竟然是一头雾水,十分茫然。我记得,那天中午吃的是红烧肉、小鲫鱼,鸡蛋汤,还有两个小馒头。饭后,老师们带着我们去寝室午休,很快同学们就都睡着了,寝室里鸦雀无声。而我躺在小床上,兴奋得睡不着,眼睛睁得大大的。这时,夏老师走到了我的床边,盯着我看,我吓得赶紧闭上眼睛,不知道什么时候进入了梦乡,醒来时发现同学们都离开了。夏老师看到我睡醒了,就立即跑过来为我穿衣服,纽扣子,系鞋带,然后把我带进了教室。

按理说,当时我的大姑妈已经从泰州乡下来到我家里,帮助照顾我的弟弟浩锋,我根本可以不必去幼儿园,就在家里呆着,也是蛮好的。但是,母亲说:“在家里没有东西吃,幼儿园有得吃。”就这样,我才上了幼儿园。

情况确实如母亲所说的那样,那时正是新中国“三年困难时期”,人们普遍缺衣少食,饥寒交迫。一次,大姑妈领着我去县商业局食堂,排了半天队,才买到一碗十分稀罕的豆腐渣。而机关幼儿园里一日三餐有保障。早餐有馒头、包子、鸡蛋、大米稀饭;中餐有大米饭,或者馒头,菜肴有红烧肉、小鲫鱼、带鱼、炒肉丝、炒河虾、炒鸡蛋、鸡蛋汤、小肉圆、豆腐等;晚餐虽然简单,但也是可以的。食堂的大师傅根据季节变化,变换着每天的食谱。上下午的课间,或者做完手工、游戏之后,在孩子们休息的时候,老师就把水果与零食拿出来给孩子们享用。主要有苹果、梨子、桔子,糖块、果子、蛋糕、饼干、馓子、麻切、脆饼,有时候实在没有东西了,就发两块大丰副食品厂生产的“黑糖块”给大家;夏天还有西瓜、香瓜、桃子等水果供应。其实当时,大丰当地是不产这些水果的。都是幼儿园派人从扬州和苏南等地采购回来的。一年四季,无论男女,同学们一个个每天都穿得整整齐齐的,干干净净,打扮的漂漂亮亮,花枝招展的。在穿着上,男孩子夏有衬衫、汗衫和短裤,凉鞋;女孩子有连衣裙;春秋天,除了外面有春秋衫外,内有毛线衣、卫生衣裤,皮鞋;冬天有皮帽或者长毛绒的棉帽、棉鞋。每天老师们教大家唱歌跳舞,做游戏,讲故事,画画,学汉语拼音,教一些常用的汉字,阿拉伯数字和简单一点的算术。同学们在校园里手拉着手,像一群小鸟,叽叽喳喳,活泼可爱,生龙活虎,真像歌曲里唱的那样是“祖国的花朵”、“共产主义接班人”。

幼儿园似乎是个世外桃源,进了幼儿园就好像进了人间天堂,过上了小“贵族”的生活,同学们真呀,真快乐。您要知道,那可是建国以后,全国人民面临的“三年困难时期”啊。当年,尽管大丰县城是个弹丸之地,且又破破烂烂,实在不像样子,但是,县级机关幼儿园却是新建的、崭新的、有着宽敞明亮的校舍。校园里主要的房屋前后两排,中间有一条长长的盖着屋顶的南北廊房。即使在下雨下雪的时候,小朋友们也可以在其间玩耍,免受雨雪的干扰。幼儿园的硬件设施比较齐全,有画画、写字、做手工、教汉语拼音、汉字和算术的多种教学用具,有儿童画报、风琴、洋鼓、木马、翘翘板、滑滑梯、小自行车、小三轮车;校园里不仅有教室,还有医务室,有食堂、有寝室,学生们每人一张小床。就在我入学以前,幼儿园已经毕业了几届学生。这些学生都是清一色的干部子弟。现在回忆起来,在那个困难的年代,有这么一个现代化的幼儿园,简直是不可想象的事情。

上世纪五十年代初期,新中国刚刚建立,医治战争的创伤,恢复生产,发展经济,改善民生,是新政权迫在眉睫的事情。当时全国各地的经济状况是比较困难的。为了保证革命干部后代的健康成长,日后成为共产主义事业的接班人。按照抗日战争时期“延安保育院”的管理模式,对革命干部子弟的日常生活与学习实行“保育制度”,在盐城地区行政公署机关幼儿园成立之后,大丰县级机关幼儿园也应运而生。但是,至于幼儿园究竟是哪一天成立的?当时是如何规划设计的?一共投资了多少资金等具体细节,因为本人手头缺乏档案资料,年代久远,这里有待知情人补充。

但就我知道的情况是,县委、县政府非常重视幼儿园的建设与管理工作,选调优秀人才担任幼儿园的领导。她就是廖原的母亲王光机老师。王老师1929年7月出生于上海,受过专业的师范教育,1949年4月,上海刚刚解放,她就参加了教育工作,1953年在上海市金山县政府文教科担任科员,1955年7月响应党的号召,支援苏北老区建设,先后在盐城、大丰食品公司财务科及教师进修校、幼儿园等单位工作,先后担任教师进修校主任、幼儿园负责人。当时,王老师从上海出发时把祖居的大门一锁,义无反顾地背起背包就踏上了去苏北的征程。几十年后,有一天,她突然想起老家房子的事情,于是,与上海市金山区有关部门联系后才知道,祖上留给她的老屋早已被当地房屋管理部门视为无主房屋而处理了。王老师严于律己,宽以待人,为人师表,坚守岗位,几十年如一日,把自己的一生都贡献给了大丰的幼儿教育事业。曾经荣获“江苏省三八红旗手”称号,多次被评为优秀共产党员。上世纪八十年代,国家领导人李先念的夫人、时在国家人大常委会分管科教文卫工作的林佳楣来大丰视察期间,听闻她的感人事迹,专程来到幼儿园向她表示慰问和感谢。当时,王光机园长已经离休在家,林佳楣一见到王光机就亲切地与她拥抱,随后紧紧地勾着她的手臂,久久地不愿松开,跑遍了整个校园,并拉着她合影留念。这一幕让随行的各级领导感动不已。

林佳楣(左四)亲切地挽着王光机园长(左五)。

当时,大丰幼儿园的师资力量严重不足,一人要顶几个人使用。比如说,我的班主任夏老师,还兼幼儿园医务室的工作。学生的来源主要是县委、县政府和财政、金融、文教、卫生医疗、商业、粮食、供销社等机关单位干部的子女。其中,商业系统的子弟多达上百人。当时,老百货公司是全县最大的综合性的国营公司,它就像老母鸡下蛋似的,陆续派生了五交化公司、医药公司、食品公司、日杂公司、蔬菜公司、农资公司、物资公司、花纱布公司(后分为:棉麻公司与纺织品公司)等十几个公司,干部职工多达数百人。还有一河之隔的县人民医院的孩子也是很多的,我们班上就有喻宙、蒋丰等人。上述这些机关单位的干部职工和医护人员绝大多数都是来到大丰工作的外地人。他们在大丰扎下了根,他们的子弟别无他去,只好都送到上幼儿园。

学生有“全托”、“半托”之分,我上的是“半托”,早上去幼儿园,晚上回家。“全托”的孩子要到周末才回去过星期天,少数父母亲在乡镇等基层单位工作的干部子弟因为交通不便,或者说工作太忙,孩子还不回去,就呆在园里。老师们则以园为家,日夜坚守在自己的工作岗位上。他们对孩子们视如己出,和蔼可亲,从不打骂哈斥,耐心尽心照料,细致入微。如果发现有孩子生病了,就赶紧抱着去医院治疗,日夜守着、看着,食堂的大师傅也前来探视,忙着做些好吃的给孩子吃。记得,在夏天,每到傍晚的时候,老师们就将十几个澡盆在宿舍前的地上一字排开,那些“全托”的小伙伴们一个个脱得光溜溜的、乐哈哈地跳进澡盆,由老师们帮他们洗澡擦身,换洗衣服、鞋袜。有些男孩子们很淘气,坐在澡盆里还相互泼水、嬉闹,我们这些“半托”的孩子站在一旁看着,有些调皮的同学便趁机上前摸他们的“小鸡鸡”,被摸的孩子笑着跳起来,用手捂着下身,赤身裸体乱跑。老师们被弄了一身水,也笑着站起来,跟在后面追。每当看到眼前的这一幕情形,我真的笑坏了。有一次,我与一个当年的小伙伴聚会时谈到此事,他也不禁哑然失笑。夜深了,孩子们都睡觉了,老师们还轮流值班,守在寝室里。现在,我时常看到有的幼儿园老师虐待孩子,甚至还有老师性侵孩子的新闻,这样卑鄙无耻的人也能够配做老师吗?他们的师德师风到哪里去了?真的让人感到不可思议。

那个年代政治运动一个接着一个,令人目不暇接,大人们整天忙于工作、学习和搞运动,根本就顾不上孩子。比如说,阿萍的父母部队转业在广州省电力厅工作,1961年,他们全家来到大丰后,就把她往幼儿园一送,便撒手不管了,她在幼儿园一直呆了4年。1963年、1964年的两届学生毕业合影的照片上都有她,这是她最引以自豪的事情。2023年的7月12日是我们63届学生毕业60周年,在我们这一届毕业生之前还有三届,我们是大丰县级机关幼儿园成立后的第四届学生。我记得,在我们前面的大哥大姐们还有李建华、李晓明、兄弟,老邻居樊婉勤、高红华、陈一悦等大姐。竟然想不到的是,我的妻子杨爱华也是机关幼儿园的同学。

时间一晃就是几十年,当年的小朋友们都已经步入人生的暮年,大多数人都有了孙辈,但是,在幼儿园的这段经历对于我们来说,是人生最为宝贵的时光,是终身难以忘怀的流金岁月。童年时期所受的启蒙教育对于儿童的心理健康,人格的塑造是十分重要的,它将影响人的一生。阿萍至今仍然记得老师讲的,饭前便后要洗手,人家的东西不能拿,对人要有礼貌,要遵守纪律,要专心致志学习。周众先说:老师教导我们要孝敬父母,尊老爱幼,团结友爱。要上进,不骂人,不打架。他听了老师的话后,就把发给他的两块“黑糖”攒在手心里,下课后,悄悄地从幼儿园与老百货公司宿舍区之间的竹篱笆墙下的小洞里钻回家,送给祖母吃,自己舍不得吃。回忆到这里,他哈哈大笑说:“老师的悉心教导,终生铭记,受益无穷,无论走到哪里,身居何职,都恪守做人做事的道德底线。”

1965年幼儿园搬迁到县城“二卯酉河”以南,1973年3月至1981年1月与大丰县实验小学合并,校名改为:实小幼儿园,对社会大众开放。1981年2月与实小分开,独立运营。目前是我区唯一的公办幼儿园。

我们每个人现在无论身在何处,无论曾经从事过什么样的职业,在相聚的时候,只要一提起当年在幼儿园的经历,都会情不自禁的眉飞色舞,倍感亲切,多少往事好像就在昨天。

现在,王光机园长和绝大多数老师虽然已经永远地离开了我们,但他们的音容笑貌和美好形象将永远长留在我的心间。衷心的感谢他们对我们的悉心照料和循循教导。

作者简介:

陈同生,1956年11月29日生于扬州,大丰县幼儿园1963届毕业生。曾经下乡插队,先后任过代课教师,秘书,局长等职。在改革开放大潮中幸运地参加了国家一类开放口岸大丰港的开发建设,见证了大丰港从无到有,从小到大的光辉历程。现已退休在家学学英语,看看闲书,整理经历过的往事,安享晚年。

网友评论